一井戸、ニ楽、三唐津。

茶人の間で、各地の焼き物を絶賛する言い回しはいくつかありますが、 高麗茶碗の最上級とされる井戸も茶人が、生涯のうちに一つは手元に置きたいと望むブランド品のひとつです。

また、朝鮮古来の青磁や白磁は、高麗茶碗と並び称される朝鮮を代表する芸術作品です。

茶人の間で、各地の焼き物を絶賛する言い回しはいくつかありますが、 高麗茶碗の最上級とされる井戸も茶人が、生涯のうちに一つは手元に置きたいと望むブランド品のひとつです。

また、朝鮮古来の青磁や白磁は、高麗茶碗と並び称される朝鮮を代表する芸術作品です。

今回の記事では、

水野さや氏著書「韓国の国宝」と谷晃氏著書「わかりやすい高麗茶碗のはなし」の内容をもとに

朝鮮半島の歴史について

朝鮮の青磁・白磁について

そして、高麗茶碗について

解説します。

水野さや氏著書「韓国の国宝」と谷晃氏著書「わかりやすい高麗茶碗のはなし」の内容をもとに

朝鮮半島の歴史について

朝鮮の青磁・白磁について

そして、高麗茶碗について

解説します。

【関連記事】

国立中央博物館&仁寺洞 器好き必見の韓国ソウル観光プラン

動画での視聴はこちら

1.朝鮮半島の歴史について

朝鮮の歴史は、隣国・中国、日本の存在に左右されてきた歴史と言えるでしょう。

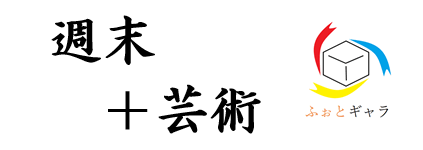

4世紀初め頃の朝鮮半島に関する記述として好太王碑の碑文が残っています。この碑文によると もともと朝鮮半島には、馬韓(ばかん)、辰韓(しんかん)、弁韓(べんかん)の三国が存在していました。三韓時代です。

この4世紀頃、中国の支配力が弱まったことにより、朝鮮半島での三韓による勢力図が変わることになります。

それまでの漢帝国が分裂し、更に魏、呉、蜀の三国時代を終えた中国では、呉を滅ぼした晋が北方民族の侵略に悩まされていました。

4世紀初め頃の朝鮮半島に関する記述として好太王碑の碑文が残っています。この碑文によると もともと朝鮮半島には、馬韓(ばかん)、辰韓(しんかん)、弁韓(べんかん)の三国が存在していました。三韓時代です。

この4世紀頃、中国の支配力が弱まったことにより、朝鮮半島での三韓による勢力図が変わることになります。

それまでの漢帝国が分裂し、更に魏、呉、蜀の三国時代を終えた中国では、呉を滅ぼした晋が北方民族の侵略に悩まされていました。

写真:好太王碑の碑文(ウィキペディアより)

朝鮮半島南部では、三韓の国々にとって代わるように、百済(くだら)、新羅(しんら)が登場しました。朝鮮半島北部では、高句麗(こうくり)が登場し、 4世紀後半に朝鮮半島を南下して勢力を伸ばしたため、百済、新羅、高句麗の三国時代が始まります。

ちなみに日本は、まだ古墳時代であり、ヤマト政権下の倭国と言われていた時代です。

6世紀中頃、中国では、隋が律令体制を整えたことで国家統治に成功しましたが、 すぐさま大国・唐が主権を握りました。これにより、7世紀中頃、新羅が唐と手を結び、百済、高句麗を滅ぼし、朝鮮半島を統一しました(統一新羅時代)。 日本では、大化の改新が起こった頃です。

続いて、8世紀頃から唐国内では、内乱が起きるようになり、衰退を続けた唐は、10世紀に入ると遂に宋に滅ぼされてしまいます。 時を同じくして10世紀に入る頃、朝鮮半島では、新羅が内乱と飢餓から、国が弱体化すると、かつて新羅に滅ぼされた高句麗を起源とする高麗(こうらい)が新羅を滅ぼし、朝鮮半島を統一しました(高麗時代)。 日本がもう平安時代の頃です。

6世紀中頃、中国では、隋が律令体制を整えたことで国家統治に成功しましたが、 すぐさま大国・唐が主権を握りました。これにより、7世紀中頃、新羅が唐と手を結び、百済、高句麗を滅ぼし、朝鮮半島を統一しました(統一新羅時代)。 日本では、大化の改新が起こった頃です。

続いて、8世紀頃から唐国内では、内乱が起きるようになり、衰退を続けた唐は、10世紀に入ると遂に宋に滅ぼされてしまいます。 時を同じくして10世紀に入る頃、朝鮮半島では、新羅が内乱と飢餓から、国が弱体化すると、かつて新羅に滅ぼされた高句麗を起源とする高麗(こうらい)が新羅を滅ぼし、朝鮮半島を統一しました(高麗時代)。 日本がもう平安時代の頃です。

13世紀始め、モンゴル民族が中央アジアから、南ロシアを征服しようとしていました。そして宋と勢力争いをしていた金もろとも滅ぼしたモンゴルがユーラシア大陸の大部分を支配する大帝国を築きました。元の誕生です。元は、朝鮮半島の高麗も服従させました。

元は、勢いそのままに日本の鎌倉幕府にも接近します。

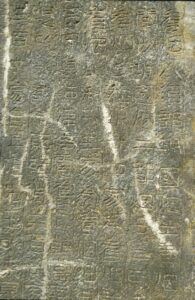

元の侵攻により疲弊した鎌倉幕府に代わり、室町幕府が権力を確立した14世紀後半から15世紀にかけて、中国では、朱元璋(しゅげんしょう)が、元を排除して、漢民族による明王朝を成立させました。

元は、勢いそのままに日本の鎌倉幕府にも接近します。

元の侵攻により疲弊した鎌倉幕府に代わり、室町幕府が権力を確立した14世紀後半から15世紀にかけて、中国では、朱元璋(しゅげんしょう)が、元を排除して、漢民族による明王朝を成立させました。

写真左:蒙古襲来(元寇)

写真右:洪武帝 朱元璋

写真右:洪武帝 朱元璋

朝鮮半島の高麗は、長らく、日本の海賊・倭寇(わこう)の脅威に苦しんでいましたが、14世紀後半、倭寇を撃退した李成桂(りせいけい)が勢いそのままに高麗を倒し、朝鮮王朝(李氏朝鮮)を建国しました(李氏朝鮮時代)。

そして李氏朝鮮との間では、日朝貿易が行われ、新羅王朝から途絶えていた朝鮮半島と日本との国交が回復し、16世紀まで活発に交易が行われることになります。加えて、日本、朝鮮、中国、ベトナムのアジア圏では、各国を経由する中継(なかつぎ)貿易で交易が深まり、この中継貿易とヨーロッパの大航海時代とが重なるかたちで、経済圏は、大きく広がりました。

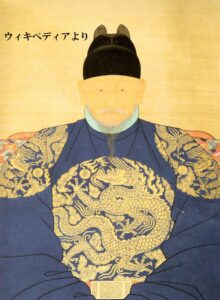

しかし、16世紀後半、日本では、豊臣秀吉が天下統一を果たし、戦国時代が終わる頃、明の勢力が弱まっていた東アジア情勢の中で、秀吉は、日本を中心とした東アジアにおける新しい国際秩序構築を目指しました。秀吉は、明と李氏朝鮮に対して、日本への服従を迫りましたが、ともに拒まれたため、朝鮮への侵攻を始めたのです。文禄・慶長の役(朝鮮出兵)です。この朝鮮出兵により、明、李氏朝鮮との交易は途絶えました。結局、明の援軍もあり、秀吉は、朝鮮を服従させることはできず、この朝鮮出兵失敗が豊臣政権衰退の引き金となってしまったのです。

17世紀半ば、中国では、中国東北部の満州民族が南下し、明清動乱が起きると明を滅ぼした清が新国家を樹立していました。

朝鮮とは、既に徳川家康が講和を成立させていましたが、鎖国の始まっていた江戸幕府にあって、中国、朝鮮は数少ない貿易相手として、暫くは共に安定政権下で歩みを同じくしていくことになります。

そして李氏朝鮮との間では、日朝貿易が行われ、新羅王朝から途絶えていた朝鮮半島と日本との国交が回復し、16世紀まで活発に交易が行われることになります。加えて、日本、朝鮮、中国、ベトナムのアジア圏では、各国を経由する中継(なかつぎ)貿易で交易が深まり、この中継貿易とヨーロッパの大航海時代とが重なるかたちで、経済圏は、大きく広がりました。

しかし、16世紀後半、日本では、豊臣秀吉が天下統一を果たし、戦国時代が終わる頃、明の勢力が弱まっていた東アジア情勢の中で、秀吉は、日本を中心とした東アジアにおける新しい国際秩序構築を目指しました。秀吉は、明と李氏朝鮮に対して、日本への服従を迫りましたが、ともに拒まれたため、朝鮮への侵攻を始めたのです。文禄・慶長の役(朝鮮出兵)です。この朝鮮出兵により、明、李氏朝鮮との交易は途絶えました。結局、明の援軍もあり、秀吉は、朝鮮を服従させることはできず、この朝鮮出兵失敗が豊臣政権衰退の引き金となってしまったのです。

17世紀半ば、中国では、中国東北部の満州民族が南下し、明清動乱が起きると明を滅ぼした清が新国家を樹立していました。

朝鮮とは、既に徳川家康が講和を成立させていましたが、鎖国の始まっていた江戸幕府にあって、中国、朝鮮は数少ない貿易相手として、暫くは共に安定政権下で歩みを同じくしていくことになります。

写真左:李成桂

写真右:文禄・慶長の役

写真右:文禄・慶長の役

その後、18世紀後半以降、産業革命に成功したイギリスや独立を果たしたアメリカをはじめとした西洋列強の植民地政策に日本、朝鮮、中国の3国は、翻弄させられることになります。

アヘン戦争、日清戦争敗戦により、清が衰退してしまったことで、後ろ盾をなくしてしまった朝鮮は、大韓帝国へとかたちを変えて、ロシアを頼ることにしました。

しかし、日露戦争でロシアが敗れると大韓帝国は日本の植民地となってしまいます。第二次世界大戦が終わり、占領国の日本が敗戦した後も朝鮮半島は、アメリカとソ連の東西冷戦に巻き込まれた結果、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国として分裂状態のまま、今日に至るのでした。

アヘン戦争、日清戦争敗戦により、清が衰退してしまったことで、後ろ盾をなくしてしまった朝鮮は、大韓帝国へとかたちを変えて、ロシアを頼ることにしました。

しかし、日露戦争でロシアが敗れると大韓帝国は日本の植民地となってしまいます。第二次世界大戦が終わり、占領国の日本が敗戦した後も朝鮮半島は、アメリカとソ連の東西冷戦に巻き込まれた結果、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国として分裂状態のまま、今日に至るのでした。

2.朝鮮の青磁・白磁ついて

朝鮮半島の歴史を振り返りましたが、

島国ニッポンは、これまで、中国や朝鮮から漢字や仏教をはじめとした様々な文化を輸入してきました。

陶磁器もその一つです。

まずは、青磁、白磁が朝鮮でどのように発展したのかを見ていきます。

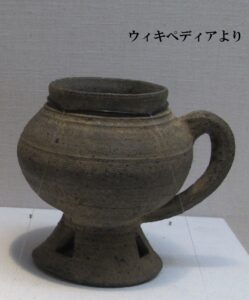

紀元前は、土器が盛んにつくられ、紀元後4世紀頃には、日本に向けて須恵器(すえき)が輸出されていたという記録が残っています。

更に紀元後4世紀頃の三韓時代には、既に施釉の技術が確立され、鉛釉や灰釉の陶器が登場していたそうです。

施釉技術を中心に朝鮮独自の陶器が発展する一方で、4世紀頃の三国時代には、青磁が、7世紀頃の統一新羅の時代には、唐三彩が徐々に朝鮮半島へもたらされるようになり、朝鮮は、大いに影響を受けました。

唐三彩の流入は、朝鮮古来の鉛釉に金属化合物を混ぜることで発色を変えられるという技術革新に繋がりました。 銅を加えれば緑色に、鉄を加えれば褐色ないし黄色に、コバルトを加えれば青色になる。 こうして、唐三彩にヒントを得た新羅三彩が誕生しました。

陶磁器もその一つです。

まずは、青磁、白磁が朝鮮でどのように発展したのかを見ていきます。

紀元前は、土器が盛んにつくられ、紀元後4世紀頃には、日本に向けて須恵器(すえき)が輸出されていたという記録が残っています。

更に紀元後4世紀頃の三韓時代には、既に施釉の技術が確立され、鉛釉や灰釉の陶器が登場していたそうです。

施釉技術を中心に朝鮮独自の陶器が発展する一方で、4世紀頃の三国時代には、青磁が、7世紀頃の統一新羅の時代には、唐三彩が徐々に朝鮮半島へもたらされるようになり、朝鮮は、大いに影響を受けました。

唐三彩の流入は、朝鮮古来の鉛釉に金属化合物を混ぜることで発色を変えられるという技術革新に繋がりました。 銅を加えれば緑色に、鉄を加えれば褐色ないし黄色に、コバルトを加えれば青色になる。 こうして、唐三彩にヒントを得た新羅三彩が誕生しました。

写真左:須恵器

写真右:唐三彩

写真右:唐三彩

【関連記事】

「いい仕事してますねぇ」なんでも鑑定団・中島先生の話が少しはわかる陶磁器の基本

中国では、紀元前の漢帝国時代から硬質磁器がつくられていましたが、

10〜12世紀の中国五代、北宋の時代に青磁の技術が飛躍的に発展し、その技術が朝鮮半島にも伝わりました。

高麗時代の高麗青磁は、最高傑作とされ、その美しい青色の施釉は、今なお評価が高いです。

施釉や彩色の技術だけでなく印花文(いんかもん)の文様も統一新羅時代から始まった技術の一つです。 印花文とは、スタンプを押し出すことにより文様を生み出す技法で、更に陶磁器自体に彫刻を施す象嵌(ぞうがん)の技術も発展しました。

このような象嵌が青磁にも見られるようになり、象嵌の青磁が高麗青磁の代名詞となるのです。

李氏朝鮮時代からは、白磁も生産されるようになり、純白の白磁が隆盛を極め、白磁にコバルトの青で描いた花、通称「青花(せいか)」が朝鮮王朝から明王朝へ贈られることもしばしばありました。

16世紀末期から17世紀前半にかけて、豊臣秀吉の文禄・慶長の役、またその後の清の侵攻により、朝鮮半島は荒廃し、陶磁器生産も途絶えた時期もありますが、17世紀後半に復活を遂げます。この頃は、コバルトの入手が困難だったため、鉄絵を施す白磁が有名になりました。

ちなみに、豊臣秀吉による朝鮮出兵に際しては、現地の青磁や白磁に感銘を受けた大名が多くの朝鮮陶工を日本に連れ帰り、 この朝鮮陶工により、佐賀では、美しい白磁に色絵を施す有田焼が生まれたとされています。

高麗時代の高麗青磁は、最高傑作とされ、その美しい青色の施釉は、今なお評価が高いです。

施釉や彩色の技術だけでなく印花文(いんかもん)の文様も統一新羅時代から始まった技術の一つです。 印花文とは、スタンプを押し出すことにより文様を生み出す技法で、更に陶磁器自体に彫刻を施す象嵌(ぞうがん)の技術も発展しました。

このような象嵌が青磁にも見られるようになり、象嵌の青磁が高麗青磁の代名詞となるのです。

李氏朝鮮時代からは、白磁も生産されるようになり、純白の白磁が隆盛を極め、白磁にコバルトの青で描いた花、通称「青花(せいか)」が朝鮮王朝から明王朝へ贈られることもしばしばありました。

16世紀末期から17世紀前半にかけて、豊臣秀吉の文禄・慶長の役、またその後の清の侵攻により、朝鮮半島は荒廃し、陶磁器生産も途絶えた時期もありますが、17世紀後半に復活を遂げます。この頃は、コバルトの入手が困難だったため、鉄絵を施す白磁が有名になりました。

ちなみに、豊臣秀吉による朝鮮出兵に際しては、現地の青磁や白磁に感銘を受けた大名が多くの朝鮮陶工を日本に連れ帰り、 この朝鮮陶工により、佐賀では、美しい白磁に色絵を施す有田焼が生まれたとされています。

写真左:高麗青磁

写真右:白磁

写真右:白磁

3.高麗茶碗ついて

高麗青磁や白磁は、宮廷やヨーロッパの王族、貴族に献上されてきた作品ですが、

朝鮮を代表する陶磁器として、高麗茶碗も忘れてはいけません。

高麗茶碗とは、 もともとは朝鮮半島でつくられた日用品としての雑器全般を指します。 また、高麗青磁や白磁は、青磁、白磁という特定の技法を用いたものですが、高麗茶碗は、青磁や白磁も含め、特定の技法に限らず、様々な技法を組み合わせた広いカテゴリでした。

ただ、現代に言われる「高麗茶碗」は、 日本の茶の湯の為に生産され、朝鮮半島から日本へ輸出された茶碗を指す場合が多いです。

茶の葉っぱを食べたり、その葉をお湯に浸して飲んだりという文化は、数千年前の中国南方で始まったと言われています。 茶の文化が朝鮮半島に伝わったのは7世紀頃、日本に伝わったのは9世紀ごろとされ、朝鮮半島には日本よりも150年も前から茶の文化が始まり、茶碗の生産も日本に先んじて行われるようになっていたと言われます。

日本では、安土桃山時代に茶の文化が隆盛を極めますが、この頃、既に高麗茶碗のいくつかは、日本に輸入され、茶人の間でも評価が高い品物となっていました。

青磁や白磁は、国家が管理する官窯(かんよう)で作られたのに対して、日用品としての雑器は、民窯(みんよう)で作られ、一方で、1570年頃を境に長崎・対馬藩が管理する民窯、つまり倭館窯(わかんよう)で日本向けの高麗茶碗が多く作られるようになりました。 官窯で作られた青磁や白磁は別にして、倭館窯で作られた高麗茶碗は、歪んでいるものや沓形(くつがた)のものが多かったため、古田織部は、この頃の高麗茶碗にヘウゲモノの着想を得たのかもしれません。

高麗茶碗とは、 もともとは朝鮮半島でつくられた日用品としての雑器全般を指します。 また、高麗青磁や白磁は、青磁、白磁という特定の技法を用いたものですが、高麗茶碗は、青磁や白磁も含め、特定の技法に限らず、様々な技法を組み合わせた広いカテゴリでした。

ただ、現代に言われる「高麗茶碗」は、 日本の茶の湯の為に生産され、朝鮮半島から日本へ輸出された茶碗を指す場合が多いです。

茶の葉っぱを食べたり、その葉をお湯に浸して飲んだりという文化は、数千年前の中国南方で始まったと言われています。 茶の文化が朝鮮半島に伝わったのは7世紀頃、日本に伝わったのは9世紀ごろとされ、朝鮮半島には日本よりも150年も前から茶の文化が始まり、茶碗の生産も日本に先んじて行われるようになっていたと言われます。

日本では、安土桃山時代に茶の文化が隆盛を極めますが、この頃、既に高麗茶碗のいくつかは、日本に輸入され、茶人の間でも評価が高い品物となっていました。

青磁や白磁は、国家が管理する官窯(かんよう)で作られたのに対して、日用品としての雑器は、民窯(みんよう)で作られ、一方で、1570年頃を境に長崎・対馬藩が管理する民窯、つまり倭館窯(わかんよう)で日本向けの高麗茶碗が多く作られるようになりました。 官窯で作られた青磁や白磁は別にして、倭館窯で作られた高麗茶碗は、歪んでいるものや沓形(くつがた)のものが多かったため、古田織部は、この頃の高麗茶碗にヘウゲモノの着想を得たのかもしれません。

【関連記事】

千利休一番弟子 織部焼を生んだ古田織部のカリスマ性とは

高麗茶碗の中でも次の七つの条件すべてを充たしているものを名物手(めいぶつて)井戸(大井戸)と言います。

①器の肌が枇杷(びわ)色

器の肌色が、枇杷の実のように浅い黄褐色でやや赤みがかった色合い

器の肌色が、枇杷の実のように浅い黄褐色でやや赤みがかった色合い

②轆轤目(ろくろめ)

器の胴部分に轆轤で成形した跡が残っている

器の胴部分に轆轤で成形した跡が残っている

③高台が梅花皮(かいらぎ)

高台辺りの釉薬が縮れて梅花皮が発生している

高台辺りの釉薬が縮れて梅花皮が発生している

④竹節状の高台

竹の節のように区切れた高台

竹の節のように区切れた高台

⑤高台内の兜巾(ときん)

高台内側の彫りが兜のように尖っている

高台内側の彫りが兜のように尖っている

⑥細かな貫入(かんにゅう)

器全体に細かな貫入が見られる

器全体に細かな貫入が見られる

⑦器の見込みが深い

この大井戸を最上級とし、それ以外にも伊羅保(いらほ)や呉器(ごき)などの高麗茶碗も人気を集めました。

これらの高麗茶碗は、単に日本に持ち込まれ、茶会で使用されただけではありません。

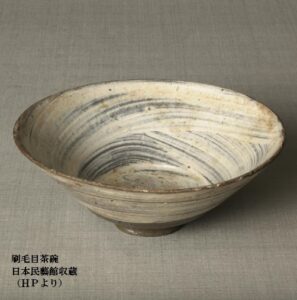

高麗茶碗が日本にもたらされ、その後、日本の作品にも取り入れられた高麗茶碗の技法があります。 三島(みしま)、刷毛目(はけめ)、粉引(こびき)です。

彫りを加えた器の表面に釉薬を掛けることで生まれる文様を特徴とする三島、

釉薬を刷毛で塗ることによる刷毛の質感を模様とした刷毛目、

器に白い泥を掛け、更に釉薬を掛けることで白い化粧をしたような器となる粉引、

これら高麗茶碗の技法に限らず、朝鮮陶工により、有田焼が生まれたように、朝鮮の陶磁器技術は、大いに日本の陶磁器技術発展に寄与したのでした。

これらの高麗茶碗は、単に日本に持ち込まれ、茶会で使用されただけではありません。

高麗茶碗が日本にもたらされ、その後、日本の作品にも取り入れられた高麗茶碗の技法があります。 三島(みしま)、刷毛目(はけめ)、粉引(こびき)です。

彫りを加えた器の表面に釉薬を掛けることで生まれる文様を特徴とする三島、

釉薬を刷毛で塗ることによる刷毛の質感を模様とした刷毛目、

器に白い泥を掛け、更に釉薬を掛けることで白い化粧をしたような器となる粉引、

これら高麗茶碗の技法に限らず、朝鮮陶工により、有田焼が生まれたように、朝鮮の陶磁器技術は、大いに日本の陶磁器技術発展に寄与したのでした。

左:三島茶碗

右:刷毛目茶碗

右:刷毛目茶碗