古田織部という名前を聞いたことがあるでしょうか?

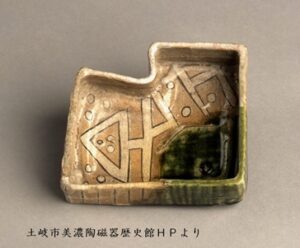

岐阜県の名産品である織部焼はご存知の方もおられるかと思います。織部焼は、古田織部が好んだ様式の美濃焼が後世に伝わったものと言われます。

岐阜県の名産品である織部焼はご存知の方もおられるかと思います。織部焼は、古田織部が好んだ様式の美濃焼が後世に伝わったものと言われます。

左:古田織部像

右:織部焼

右:織部焼

古田織部は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた戦国武将であると同時に茶の世界で名声を極めた千利休の一番弟子として文化人としても活躍した武家茶人です。

しかし、最後は、徳川家康に切腹を命ぜられ、織部の所持していたものは、ことごとく徳川政権により没収、処分され、お家も断然。現存する織部に関する資料は非常に少なく、謎多き人物とされています。

しかし、最後は、徳川家康に切腹を命ぜられ、織部の所持していたものは、ことごとく徳川政権により没収、処分され、お家も断然。現存する織部に関する資料は非常に少なく、謎多き人物とされています。

この記事では、諏訪勝則氏著書「古田織部 美の革命を起こした武家茶人」の内容をもとに古田織部の生涯を振り返りながら、それまでの伝統とは異なる織部の陶器への思いに迫ります。

動画での視聴はこちら

1.古田織部の生涯

織田信長政権時代

先ほども申し上げたように、古田織部に関する資料はそう多くは残っていません。そのため、その出生についても定かではありません。

古田織部こと古田重然(しげなり)は、天文12年(1543年)、もしくは、天文13年(1544年)に古田重定(しげさだ)の子として美濃国に生を受けたとされます。父・重定は、もともとは美濃国・守護大名であった土岐氏に仕え、その後、美濃に進行した織田信長に従ったとされています。

織部自身は、武人としては、織田信長政権下において、信長からの信頼が厚かった中川清秀と行動を共にし、織田家の重臣へと昇り詰めていきます。主に、織部の交渉力が信長に高く評価されたそうです。

古田織部こと古田重然(しげなり)は、天文12年(1543年)、もしくは、天文13年(1544年)に古田重定(しげさだ)の子として美濃国に生を受けたとされます。父・重定は、もともとは美濃国・守護大名であった土岐氏に仕え、その後、美濃に進行した織田信長に従ったとされています。

織部自身は、武人としては、織田信長政権下において、信長からの信頼が厚かった中川清秀と行動を共にし、織田家の重臣へと昇り詰めていきます。主に、織部の交渉力が信長に高く評価されたそうです。

中川清秀像

豊臣秀吉政権時代

本能寺の変で信長がこの世を去り、中川清秀も賤ヶ岳の戦いで命を落とすと、織部は、清秀の息子・秀政の後見人として、中川家とは親族関係になり、豊臣秀吉政権下でも石田三成、大谷吉継などの直臣と同じ従五位下に任じられ、重用されました。

茶人としては、千利休を師とし、利休の弟子として特に優れた武将である利休七哲に数えられました。七哲として挙げられるその他の武将としては、諸説ありますが、蒲生氏郷、細川忠興、芝山宗綱、瀬田正忠、高山右近、牧村利貞などが挙げられます。中でも織部は、利休との書状のやり取りの多さやその内容からも、最も利休からの信頼を得ていたようです。

利休は、秀吉から切腹を命じられます。織部もまた家康から切腹を命じられ、利休と同じ末路を辿りました。何やら運命的なものを感じますね。

茶人としては、千利休を師とし、利休の弟子として特に優れた武将である利休七哲に数えられました。七哲として挙げられるその他の武将としては、諸説ありますが、蒲生氏郷、細川忠興、芝山宗綱、瀬田正忠、高山右近、牧村利貞などが挙げられます。中でも織部は、利休との書状のやり取りの多さやその内容からも、最も利休からの信頼を得ていたようです。

利休は、秀吉から切腹を命じられます。織部もまた家康から切腹を命じられ、利休と同じ末路を辿りました。何やら運命的なものを感じますね。

徳川家康政権時代

利休も秀吉も亡くなり、東軍として参戦した関ヶ原の合戦も終わると織部は、数寄者(すきしゃ)としての活動に専念するようになりました。

当代随一の数寄者と称され、徳川家の茶事を取り仕切るようになり、2代将軍秀忠の指南役にもなりました。 秀忠以外にも、織部が茶を指南した大名としては、黒田官兵衛、伊達政宗、島津義弘、毛利秀元、細川忠興などの名が挙げられます。

しかし、大阪夏の陣にて、織部は、豊臣方の内通者として嫌疑をかけられ、その後、家康に切腹を命じられます。 ことの真偽は不明ですが、当代随一の茶人として徳川方、豊臣方だけに限らず、公家や寺社仏閣、文化人など、様々な方面にネットワークを築いていた織部のことを家康が脅威に感じていたことは確かです。

こうして織部は、その生涯をとげました。

当代随一の数寄者と称され、徳川家の茶事を取り仕切るようになり、2代将軍秀忠の指南役にもなりました。 秀忠以外にも、織部が茶を指南した大名としては、黒田官兵衛、伊達政宗、島津義弘、毛利秀元、細川忠興などの名が挙げられます。

しかし、大阪夏の陣にて、織部は、豊臣方の内通者として嫌疑をかけられ、その後、家康に切腹を命じられます。 ことの真偽は不明ですが、当代随一の茶人として徳川方、豊臣方だけに限らず、公家や寺社仏閣、文化人など、様々な方面にネットワークを築いていた織部のことを家康が脅威に感じていたことは確かです。

こうして織部は、その生涯をとげました。

2.古田織部による革命

織部が、茶の湯文化に起こした革命とはどういうものだったのでしょうか?

まずそれまでの伝統について整理しましょう。

室町幕府8代将軍・足利義政の頃の茶は、書院の広間で中国伝来の華美で高価な道具を使って楽しんでいました。

そこに村田珠光が禅の考えも取り入れ、簡素で飾り気のない「侘茶」を創始しました。

閑寂、簡素、枯淡を信条とし、 そこから千利休により、侘茶文化は茶の湯文化へと発展していきます。

利休の茶の湯の演出としては、 四畳やニ畳、一畳で土壁のわびた空間で、入口や窓も最小限とし、狭小性を演出しました。

茶器はそれまでの高価な唐物名物絶対主義から脱却し、備前焼や瀬戸焼、楽焼など、唐物以外の茶器が使用され、為政者や大金持ちだけが行える茶の湯でなく、名物茶器を持っていない者でも茶の湯を楽しめることを目指しました。

あくまでも千利休の茶の湯は、侘茶を重んじており、質素で簡素なものでした。

一方、織部の茶道は、師・利休をはじめ、それまでの侘び茶の流れとは対象的に「ヘウゲモノ」と言われ、それまでの常識にとらわれない流儀で茶の湯を特別な体験に変えました。へうげものとは、風変わりでユーモラスな、型破りな、と言う意味があるそうです。織部の取り組みは茶の湯を体験する人に強いインパクトを与えました。

織部の功績として、最上の茶具の取り合わせを試行錯誤したことと、最上の道具を厳正に追求したことが挙げられます。

室町幕府8代将軍・足利義政の頃の茶は、書院の広間で中国伝来の華美で高価な道具を使って楽しんでいました。

そこに村田珠光が禅の考えも取り入れ、簡素で飾り気のない「侘茶」を創始しました。

閑寂、簡素、枯淡を信条とし、 そこから千利休により、侘茶文化は茶の湯文化へと発展していきます。

左:村田珠光像

右:侘茶における茶室

茶の湯とは、特別な人を茶会にもてなすものであり、そのうち、信長や秀吉はこの茶の湯を家臣団統制の政治的道具として利用するようになったのです。家臣にとって、信長や秀吉に茶会へ招待されることは、この上ない誉れであり、それを目標に家臣たちは頑張るようになったのです。これが茶湯御政道です。右:侘茶における茶室

利休の茶の湯の演出としては、 四畳やニ畳、一畳で土壁のわびた空間で、入口や窓も最小限とし、狭小性を演出しました。

茶器はそれまでの高価な唐物名物絶対主義から脱却し、備前焼や瀬戸焼、楽焼など、唐物以外の茶器が使用され、為政者や大金持ちだけが行える茶の湯でなく、名物茶器を持っていない者でも茶の湯を楽しめることを目指しました。

あくまでも千利休の茶の湯は、侘茶を重んじており、質素で簡素なものでした。

一方、織部の茶道は、師・利休をはじめ、それまでの侘び茶の流れとは対象的に「ヘウゲモノ」と言われ、それまでの常識にとらわれない流儀で茶の湯を特別な体験に変えました。へうげものとは、風変わりでユーモラスな、型破りな、と言う意味があるそうです。織部の取り組みは茶の湯を体験する人に強いインパクトを与えました。

織部の功績として、最上の茶具の取り合わせを試行錯誤したことと、最上の道具を厳正に追求したことが挙げられます。

最上の茶具の取り合わせ

織部の催す茶会では、年々、その茶道具などを刷新していく試みをしました。

それまでの高麗茶碗が主流の文化から 備前焼、信楽焼、伊賀焼、白茶碗瀬戸、黒楽茶碗などを登用していきます。 全国各地の焼き物を次々と茶会で活用し、その芸術的効果を試したのです。

織部の置かれた環境もその活動に追い風となります。

桃山時代の京都では、現在の三条通りのあたりに「せと物や町」があったとされ、全国の陶磁器が京都に集まっていたことが考古学の研究でわかっています。

これは、織部にとっても非常に刺激的なことでした。京の都にいるからこそ、全国の素晴らしい作品に触れることができたのです。

茶碗は美濃焼で、水指は、伊賀焼で、花入は備前焼で、と一見バラバラなコンセプトであっても、混沌としたものを融合させることにより、集合体としての美を追い求めました。

それまでの高麗茶碗が主流の文化から 備前焼、信楽焼、伊賀焼、白茶碗瀬戸、黒楽茶碗などを登用していきます。 全国各地の焼き物を次々と茶会で活用し、その芸術的効果を試したのです。

織部の置かれた環境もその活動に追い風となります。

桃山時代の京都では、現在の三条通りのあたりに「せと物や町」があったとされ、全国の陶磁器が京都に集まっていたことが考古学の研究でわかっています。

これは、織部にとっても非常に刺激的なことでした。京の都にいるからこそ、全国の素晴らしい作品に触れることができたのです。

茶碗は美濃焼で、水指は、伊賀焼で、花入は備前焼で、と一見バラバラなコンセプトであっても、混沌としたものを融合させることにより、集合体としての美を追い求めました。

【関連記事】

「いい仕事してますねぇ」なんでも鑑定団・中島先生の言っていることが少しはわかる陶磁器の基本

最上の茶具の追求

次に最上の道具の追及についてです。

織部は、弟子である各国の大名から献上された陶磁器を厳正に品評し、意見していたとされています。そして、織部が求める内容を指示し、織部が求めるものを作らせていました。

織部の指示のもと、それまでの整形された高麗茶碗、楽茶碗に対して歪みを加えた茶碗が登場します。まさにこの歪みが織部のヘウゲモノを象徴していると言えます。歪みを加えた沓(クツ)茶碗、瀬戸黒が、その後、唐津焼が登場し、この頃の唐津焼が織部焼の原型と言われています。

織部が生涯最も素晴らしいと称した陶磁器が、「伊賀耳付車軸形水指 破袋(重要文化財:五島美術館収蔵)」です。こちらも非常に独創的な形状をしています。

織部が絶賛した伊賀焼が、これを機に全盛期を迎え、伊賀焼こそが桃山陶器の代表的な存在となっていきました。織部のインフルエンサーとしての影響力が伺えます。

織部は、弟子である各国の大名から献上された陶磁器を厳正に品評し、意見していたとされています。そして、織部が求める内容を指示し、織部が求めるものを作らせていました。

織部の指示のもと、それまでの整形された高麗茶碗、楽茶碗に対して歪みを加えた茶碗が登場します。まさにこの歪みが織部のヘウゲモノを象徴していると言えます。歪みを加えた沓(クツ)茶碗、瀬戸黒が、その後、唐津焼が登場し、この頃の唐津焼が織部焼の原型と言われています。

織部が生涯最も素晴らしいと称した陶磁器が、「伊賀耳付車軸形水指 破袋(重要文化財:五島美術館収蔵)」です。こちらも非常に独創的な形状をしています。

織部が絶賛した伊賀焼が、これを機に全盛期を迎え、伊賀焼こそが桃山陶器の代表的な存在となっていきました。織部のインフルエンサーとしての影響力が伺えます。

左:黒織部茶碗

右:伊賀耳付車軸形水指 破袋

右:伊賀耳付車軸形水指 破袋

当時、織部は、当代一の数寄者と言われていました。数寄者とは、茶人のことを指す言葉ですが、もともと好き者を意味するとされ、織部は、文字通り、日本一好きなことを極めた人だったのでしょう。

それまでの茶の伝統や師である利休の教えをもとに 桃山時代、江戸時代にかけてのカリスマは、新しく、力強い革命を起こしたのでした。

それまでの茶の伝統や師である利休の教えをもとに 桃山時代、江戸時代にかけてのカリスマは、新しく、力強い革命を起こしたのでした。

-1029x800-1-300x233.jpg)