釉薬?焼締め?染付?

これから陶磁器を購入したいと考えている方にとってゼロから陶磁器を勉強しようと思うと難しい単語が多いですよね。

また、陶磁器の歴史を知ると陶磁器に対する思い入れも変わってくるでしょう。

この記事では、陶磁器ができるまでの工程と陶磁器の歴史について、河野恵美子氏監修「ゼロから分かる やきもの入門」の内容を中心に陶磁器のいろはの「い」について、ご紹介いたします。

動画での視聴はこちら

1.陶磁器の工程

そもそも陶磁器とは、陶器と磁器の総称であり、陶器と磁器の違いはその原料にあります。

陶器は、陶土という粘土でつくる「土もの」であり、磁器は、陶石という岩石から作られる「石もの」です。

16世紀以降、朝鮮や中国から日本へ伝来した陶磁器に対して、平安時代末期以降、日本で独自に発展を遂げ、 現代まで続く、窯の産地を「六古窯(ろくこよう)」と称していますが、常滑、越前、丹波、信楽、備前、瀬戸のこれら産地が、 いずれも陶器を生産していたことからも、磁器は、陶器に対して、その歴史が比較的最近のモノであると言えます。

16世紀以降、朝鮮や中国から日本へ伝来した陶磁器に対して、平安時代末期以降、日本で独自に発展を遂げ、 現代まで続く、窯の産地を「六古窯(ろくこよう)」と称していますが、常滑、越前、丹波、信楽、備前、瀬戸のこれら産地が、 いずれも陶器を生産していたことからも、磁器は、陶器に対して、その歴史が比較的最近のモノであると言えます。

陶器であっても磁器であっても基本的な工程は次のような流れになります。

①素地作り

土練りなどの工程で素地(きじ)となる土を作ります。

②成形

ろくろなども活用しながら、器の形に成形します。

③乾燥

成形した素地を乾燥させます。

④素焼き

低温で軽く焼き固めます。

⑤下絵付け・施釉

下絵や釉薬(ゆうやく)を施す場合は、素焼きしたものにこれらを施します。

⑥本焼き

もう一度高温で本焼きを行います。

⑦上絵付け・染付

上絵付をするものは、本焼きのあとに行い、窯出しとなります。

有田焼に代表されるように、真っ白な磁器に絵付けをした作品は、良く目にされたことがあるかと思いますが、絵付けをしない、特に陶器は、ガラスなどの成分で作った液体である釉薬、属に言う「うわぐすり」でその表情を表現することが多く、本焼きで加熱することにより、釉薬が起こす化学反応の模様を「景色」と言います。

絵付けされた作品も手作業による1点ものではありますが、釉薬での景色は、化学反応による偶然の産物でもありますので、同じものは二度とできない一期一会な作品と言えます。

絵付けされた作品も手作業による1点ものではありますが、釉薬での景色は、化学反応による偶然の産物でもありますので、同じものは二度とできない一期一会な作品と言えます。

2.陶磁器伝来の歴史

さて、陶磁器は、世界的に見て、これまでどのような広がりを見せてきたのでしょうか。

陶磁器について、最も古い歴史を持つ国は、中国と言われます。

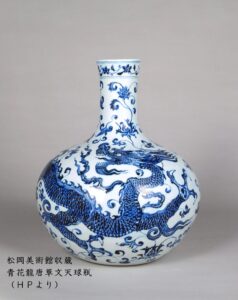

中でも景徳鎮(けいとくちん)が有名で、11世紀ごろの宋時代から景徳鎮の地で盛んに磁器が生産されるようになりました。

景徳鎮では高嶺(カオリン)山から採れる良質な石を原料に、少し青みがかった美しい「白磁」「青磁」がつくられました。

景徳鎮でつくられた白磁・青磁は、当初、皇帝への献上品として発展しましたが、次第に他国への賜物、贈答品、貿易品として、中国の権威を示す外交の切り札となり、その生産には官窯(かんよう)として国からの惜しみない投資がなされる国家事業となったのです。 官窯では、成形、絵付・施釉、焼成という3工程を23もの垂直・水平分業していたと言われます。そのすべての工程を外部へ委託することなく、官窯の中だけで行うことで、その高度な生産方式は秘匿され、技術が外部へ流出することはありませんでした。

景徳鎮での生産が盛んになる以前から、中国の陶磁器は、7世紀ごろの唐の時代、元、明の時代に掛けて、イスラム諸国やアラブ・中央アジア諸国に輸出されるようになりました。唐の時代には、緑、黄、橙で彩られた陶器、通称「唐三彩」がイスラムに輸出され、反対に中国は、イスラム地域からコバルトの原料を輸入し、景徳鎮での生産に成功した白磁に青の絵柄を描くようになりました。

景徳鎮では高嶺(カオリン)山から採れる良質な石を原料に、少し青みがかった美しい「白磁」「青磁」がつくられました。

景徳鎮でつくられた白磁・青磁は、当初、皇帝への献上品として発展しましたが、次第に他国への賜物、贈答品、貿易品として、中国の権威を示す外交の切り札となり、その生産には官窯(かんよう)として国からの惜しみない投資がなされる国家事業となったのです。 官窯では、成形、絵付・施釉、焼成という3工程を23もの垂直・水平分業していたと言われます。そのすべての工程を外部へ委託することなく、官窯の中だけで行うことで、その高度な生産方式は秘匿され、技術が外部へ流出することはありませんでした。

景徳鎮での生産が盛んになる以前から、中国の陶磁器は、7世紀ごろの唐の時代、元、明の時代に掛けて、イスラム諸国やアラブ・中央アジア諸国に輸出されるようになりました。唐の時代には、緑、黄、橙で彩られた陶器、通称「唐三彩」がイスラムに輸出され、反対に中国は、イスラム地域からコバルトの原料を輸入し、景徳鎮での生産に成功した白磁に青の絵柄を描くようになりました。

左図:景徳鎮の作品

右図:唐三彩の作品

その後、16世紀初頭の大航海時代の中でポルトガルとの交易が始まり、その後、オランダやイギリスの東インド会社なども加わり、多くの中国陶磁器がヨーロッパにもたらされることになりました。

右図:唐三彩の作品

中国のお隣り朝鮮も陶磁器について、中国の影響を大きく受けた国の一つです。

新羅の時代に中国から陶磁器が伝わったとされ、青磁や白磁などの磁器は、中国のものと酷似するものが多く確認されています。

その後、高麗茶碗は、侘び茶が流行していた日本にも伝来し、楽茶碗とともによく茶会などで用いられるようになりました。 千利休が茶の湯文化の中でそれまでの中国磁器中心の文化から徐々に朝鮮の高麗茶碗の流れに変えたとされ、併せて、美濃焼や唐津焼、備前焼、信楽焼などが京に集められ、豊臣秀吉などが茶の湯を楽しんだと言われます。

新羅の時代に中国から陶磁器が伝わったとされ、青磁や白磁などの磁器は、中国のものと酷似するものが多く確認されています。

その後、高麗茶碗は、侘び茶が流行していた日本にも伝来し、楽茶碗とともによく茶会などで用いられるようになりました。 千利休が茶の湯文化の中でそれまでの中国磁器中心の文化から徐々に朝鮮の高麗茶碗の流れに変えたとされ、併せて、美濃焼や唐津焼、備前焼、信楽焼などが京に集められ、豊臣秀吉などが茶の湯を楽しんだと言われます。

【関連記事】

2026大河『豊臣兄弟』登場の武将たちとも関わりの深い朝鮮の至宝

左図:高麗茶碗の作品

右図:古伊万里の作品

右図:古伊万里の作品

こうして中国と日本の手によってヨーロッパにもたらされた景徳鎮と有田焼は、西欧最初の陶磁器であるドイツ・マイセンに多大なる影響を与えました。

硬質磁器の開発は、マイセンに越されてしまいましたが、高級感あふれる磁器として、フランス・リモージュも大きく発展を遂げました。

その後、ドイツ、フランスに続き、イギリス、北欧を中心にヨーロッパでも磁器生産が盛んになり、次第に中国陶磁器や有田焼の需要は減少していきました。

食器としての陶磁器だけにとどまらず、16世紀から17世紀ごろのイタリアを中心に食卓に飾る陶磁器の美術品も創られるようになりました。

硬質磁器の開発は、マイセンに越されてしまいましたが、高級感あふれる磁器として、フランス・リモージュも大きく発展を遂げました。

その後、ドイツ、フランスに続き、イギリス、北欧を中心にヨーロッパでも磁器生産が盛んになり、次第に中国陶磁器や有田焼の需要は減少していきました。

食器としての陶磁器だけにとどまらず、16世紀から17世紀ごろのイタリアを中心に食卓に飾る陶磁器の美術品も創られるようになりました。

日本国内では、江戸時代以降、各産地を管轄する藩の事業として発展を遂げた陶磁器生産が、物流網の発展とともに産地を超えて、全国に流通するようになりました。

尾張藩は、陶器専売制を駆使して、江戸や大坂に瀬戸焼や美濃焼を流通させることに成功しました。江戸時代に開拓された日本列島を周遊する西廻り航路、東廻り航路が全国への流通を可能とし、大きな港に着いた後は、川舟が利用され、内陸部への輸送も可能にし、各地の産品が日本の隅々まで行き渡るようになりました。 江戸時代以降の近代になっても瀬戸や美濃という陶磁器産地を近くに持つ名古屋港は、1980年代まで、陶磁器輸出のシェアを多く占めていました。

佐賀藩は、明治期になって、有田焼の全国的な流通に成功します。こちらも陶器専売制を活用し、一部の業者に有田焼流通の役割を担わせ、多くの有田焼が全国各地に流通しました。

薩摩藩は、幕末に際し、幕府に対抗する資金力を得るべく、薩摩焼を海外へ輸出しました。新政府になった後も生産拠点を京都、名古屋、横浜、東京などに広げ、SATSUMAブランドとして、名古屋港や横浜港から大量に輸出するようになったのです。

尾張藩は、陶器専売制を駆使して、江戸や大坂に瀬戸焼や美濃焼を流通させることに成功しました。江戸時代に開拓された日本列島を周遊する西廻り航路、東廻り航路が全国への流通を可能とし、大きな港に着いた後は、川舟が利用され、内陸部への輸送も可能にし、各地の産品が日本の隅々まで行き渡るようになりました。 江戸時代以降の近代になっても瀬戸や美濃という陶磁器産地を近くに持つ名古屋港は、1980年代まで、陶磁器輸出のシェアを多く占めていました。

佐賀藩は、明治期になって、有田焼の全国的な流通に成功します。こちらも陶器専売制を活用し、一部の業者に有田焼流通の役割を担わせ、多くの有田焼が全国各地に流通しました。

薩摩藩は、幕末に際し、幕府に対抗する資金力を得るべく、薩摩焼を海外へ輸出しました。新政府になった後も生産拠点を京都、名古屋、横浜、東京などに広げ、SATSUMAブランドとして、名古屋港や横浜港から大量に輸出するようになったのです。

3.日本の陶磁器

それでは、ここからは、日本の代表的な陶磁器に迫っていきます。

まず最初は磁器と絵付けを広めた有田焼の存在についてです。

有田焼は、豊臣秀吉政権下、文禄・慶長の役での朝鮮出兵に際し、日本へ連れられた朝鮮の陶工が有田泉山(いずみやま)にて陶石を発掘したことに始まります。これが日本最初の磁器となります。朝鮮では、中国・景徳鎮同様、高麗青磁が発展していましたので、日本に連れられた朝鮮陶工は、佐賀の人々にその技術を伝承しました。

その後、有田焼は、古伊万里様式、柿右衛門様式、鍋島様式が、日本全国的にも有名になっていきます。現代でいう「有田焼」「伊万里焼」は、明治期以降に制作されたものを言います。

絵付けも有田焼により広まりました。

江戸時代初期、白地に藍色の染め付けが行われるようになり、初代柿右衛門によって赤絵も確立されました。 赤の絵の具の配合が最も難しいとされ、絵の具の配合は一子相伝の柿右衛門家の秘伝とされました。

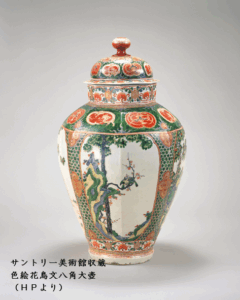

中国で5彩と呼ばれる、赤、青、黄、緑、紫で絵付された色絵は、染め付けと組み合わせて「染錦」と呼ばれ、伊万里焼に取り入れられました。

有田焼の影響を受け、同じく、磁器に鮮やかな絵付けをするものとして九谷焼も有名です。赤を用いず、緑を印象的に配した青手と赤を用いる五彩手があります。

有田焼の普及で中国風の色絵磁器が主流となる中、江戸に入ってからは陶器に純日本風の色絵を施す京焼も確立されました。

まず最初は磁器と絵付けを広めた有田焼の存在についてです。

有田焼は、豊臣秀吉政権下、文禄・慶長の役での朝鮮出兵に際し、日本へ連れられた朝鮮の陶工が有田泉山(いずみやま)にて陶石を発掘したことに始まります。これが日本最初の磁器となります。朝鮮では、中国・景徳鎮同様、高麗青磁が発展していましたので、日本に連れられた朝鮮陶工は、佐賀の人々にその技術を伝承しました。

その後、有田焼は、古伊万里様式、柿右衛門様式、鍋島様式が、日本全国的にも有名になっていきます。現代でいう「有田焼」「伊万里焼」は、明治期以降に制作されたものを言います。

絵付けも有田焼により広まりました。

江戸時代初期、白地に藍色の染め付けが行われるようになり、初代柿右衛門によって赤絵も確立されました。 赤の絵の具の配合が最も難しいとされ、絵の具の配合は一子相伝の柿右衛門家の秘伝とされました。

中国で5彩と呼ばれる、赤、青、黄、緑、紫で絵付された色絵は、染め付けと組み合わせて「染錦」と呼ばれ、伊万里焼に取り入れられました。

有田焼の影響を受け、同じく、磁器に鮮やかな絵付けをするものとして九谷焼も有名です。赤を用いず、緑を印象的に配した青手と赤を用いる五彩手があります。

有田焼の普及で中国風の色絵磁器が主流となる中、江戸に入ってからは陶器に純日本風の色絵を施す京焼も確立されました。

左図:柿右衛門様式の作品

右図:古九谷の作品

右図:古九谷の作品

一方、有田焼の磁器が登場する以前の江戸時代初期に掛けては、陶器は東の瀬戸、西の唐津と称されていました。

ここで言われる「瀬戸」とは、美濃焼のことを指していると言っても過言ではないでしょう。

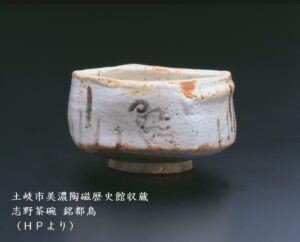

瀬戸のお隣、美濃では、瀬戸焼の流れを汲みながら、美濃焼が独自に発展を遂げました。 釉薬が進化し、鼠志野、赤志野などの志野焼や青織部、鳴海織部、黒織部などの織部焼、黄瀬戸、瀬戸黒などの美濃瀬戸焼が、「美濃桃山陶」と称され、 現在にも残る国宝や国指定重要文化財級の美濃焼がこの頃、多く生み出され、安土桃山時代を象徴する文化となりました。

大正期に入ると茶道の世界では、「一楽、ニ萩、三唐津」と言われ、これは、千利休が考案した楽茶碗を最上級とし、萩焼が2番目に、そして3番目に唐津焼が素晴らしいということを意味します。 釉薬を施した器の表面がひび割れたように見えることを「貫入(かんにゅう)」と言いますが、「萩の七化け」は有名で、使ううちにその貫入の表情が変わることから多くの茶人に萩焼は愛されました。中でも白萩の人気が高かったようです。

益子焼では、柿釉や飴釉、黒釉、青釉、糠白釉、灰釉など釉薬の原料で工夫を凝らし、発展しました。

ここで言われる「瀬戸」とは、美濃焼のことを指していると言っても過言ではないでしょう。

瀬戸のお隣、美濃では、瀬戸焼の流れを汲みながら、美濃焼が独自に発展を遂げました。 釉薬が進化し、鼠志野、赤志野などの志野焼や青織部、鳴海織部、黒織部などの織部焼、黄瀬戸、瀬戸黒などの美濃瀬戸焼が、「美濃桃山陶」と称され、 現在にも残る国宝や国指定重要文化財級の美濃焼がこの頃、多く生み出され、安土桃山時代を象徴する文化となりました。

【関連記事】

千利休一番弟子 織部焼を生んだ古田織部のカリスマ性とは

大正期に入ると茶道の世界では、「一楽、ニ萩、三唐津」と言われ、これは、千利休が考案した楽茶碗を最上級とし、萩焼が2番目に、そして3番目に唐津焼が素晴らしいということを意味します。 釉薬を施した器の表面がひび割れたように見えることを「貫入(かんにゅう)」と言いますが、「萩の七化け」は有名で、使ううちにその貫入の表情が変わることから多くの茶人に萩焼は愛されました。中でも白萩の人気が高かったようです。

益子焼では、柿釉や飴釉、黒釉、青釉、糠白釉、灰釉など釉薬の原料で工夫を凝らし、発展しました。

左図:志野焼の作品

右図:唐津焼の作品

右図:唐津焼の作品

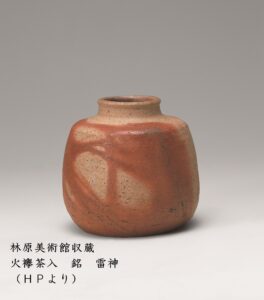

絵付けも釉薬も使わず、焼き締めという技法で制作される陶磁器もあります。

器どうしの溶着を防ぐために敷く藁が燃えることでできる模様「火襷(ひだすき)」や大きな皿の上に小さな皿を置くことでできる模様「牡丹餅」、灰が掛かることでできる模様「胡麻」など、これらは、焼き締めだからこそできる偶然の模様です。これらの模様を窯変(ようへん)と言い、施釉することで模様を生む作品に対して、自然釉と言われます。 自然釉の景色が面白い作品として、備前焼が有名ではないでしょうか?

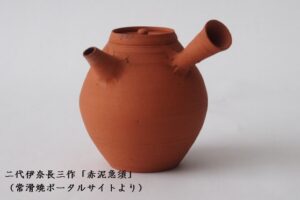

また備前焼と同じく、六古窯の一つであり、陶磁器の中で最も古い歴史のある常滑焼も焼き締めで有名です。常滑焼は、江戸に入り、鉄分が多い土を酸化炎で赤く焼き上げる朱泥焼きを開発し、使うほどに地肌のツヤが増す作品を実現しました。

器どうしの溶着を防ぐために敷く藁が燃えることでできる模様「火襷(ひだすき)」や大きな皿の上に小さな皿を置くことでできる模様「牡丹餅」、灰が掛かることでできる模様「胡麻」など、これらは、焼き締めだからこそできる偶然の模様です。これらの模様を窯変(ようへん)と言い、施釉することで模様を生む作品に対して、自然釉と言われます。 自然釉の景色が面白い作品として、備前焼が有名ではないでしょうか?

また備前焼と同じく、六古窯の一つであり、陶磁器の中で最も古い歴史のある常滑焼も焼き締めで有名です。常滑焼は、江戸に入り、鉄分が多い土を酸化炎で赤く焼き上げる朱泥焼きを開発し、使うほどに地肌のツヤが増す作品を実現しました。

その他にも、小鹿田焼は、ろくろでの成形途中に工具を使って、器の表面に傷をつけ、模様を生み出す「飛鉋(とびかんな)」が有名となり、

日本各地には、まだまだユニークな作品が登場しました。

左図:備前焼の作品

右図:常滑焼の作品

右図:常滑焼の作品

さて、ここまで陶磁器の歴史と日本各地に存在する陶磁器を紹介して参りました。

絵画や書などと異なり、陶磁器は、本来、期待される役割があります。我々は、本来の器の機能として、料理や飲み物を器も含めて満足し、それが異国や昔のものであれば、その文化に触れた気持ちを味わってきたのです。

一方で、世の中が豊かになればなるほど、本来の役割よりも美的対象としての期待が強くなってきた歴史があります。差別化でき、所有欲を満たせる陶磁器が求められるようになると、機能性は問わず、ただただ美しさを追求した作品や器としての役割を果たしつつ、なおかつ美的感覚を刺激する作品など、さまざま生まれるようになりました。

日常的に器として生活で活用できる経済的・機能的効能とフォルムやデザイン絵柄、色彩など、芸術的・心理的効果。「陶磁器」には、まだまだいろいろな可能性がありそうです。

絵画や書などと異なり、陶磁器は、本来、期待される役割があります。我々は、本来の器の機能として、料理や飲み物を器も含めて満足し、それが異国や昔のものであれば、その文化に触れた気持ちを味わってきたのです。

一方で、世の中が豊かになればなるほど、本来の役割よりも美的対象としての期待が強くなってきた歴史があります。差別化でき、所有欲を満たせる陶磁器が求められるようになると、機能性は問わず、ただただ美しさを追求した作品や器としての役割を果たしつつ、なおかつ美的感覚を刺激する作品など、さまざま生まれるようになりました。

日常的に器として生活で活用できる経済的・機能的効能とフォルムやデザイン絵柄、色彩など、芸術的・心理的効果。「陶磁器」には、まだまだいろいろな可能性がありそうです。