前編では、魯山人が書家として活躍するまで、そして料理家として、高級会員制サロン・美食倶楽部を立ち上げるまでについて解説しました。

後編では、陶芸家としての魯山人にスポットを当てたいと思います。

前編をまだご覧になってない方は、前編のコラムも是非ご覧ください。

後編では、陶芸家としての魯山人にスポットを当てたいと思います。

前編をまだご覧になってない方は、前編のコラムも是非ご覧ください。

動画での視聴はこちら

3.陶芸家・魯山人

美食倶楽部の活動が軌道に乗った矢先、関東大震災が発生しました。

東京近郊は、甚大な被害に見舞われ、魯山人も例外ではなく、美食倶楽部の店舗も全壊してしまったのです。

そんな逆境の中でも、魯山人は、仮設の美食倶楽部を再開しながら、次のお店を構想する中で、金沢・細野燕台との出会いの経験から、自分の作った食器で料理を出したいという思いに駆られ、京都・宮永東山窯で作陶の修行に入るのでした。

京都での修行を終えた魯山人は、鎌倉山﨑に自分の窯・星岡窯を開きました。修行をした宮永東山窯から、そして九谷焼の須田菁華窯、金沢の中村梅山窯からも陶工を招き、多種多様な作品を制作していったのです。

宮永東山窯から招いた陶工の中には、のちに人間国宝となる荒川豊蔵がいました。

荒川豊蔵は、星岡窯の開窯に尽力し、地元・美濃で、志野焼の発掘に成功すると、桃山時代から途絶えていた志野焼を再興した人物です。

魯山人は、常々、純日本風の陶器として、ともに美濃焼である志野焼と織部焼を絶賛していました。この荒川による志野焼発掘が魯山人にも影響を与え、以降、魯山人の作品には、多くの志野焼、織部焼が見られるようになります。

東京近郊は、甚大な被害に見舞われ、魯山人も例外ではなく、美食倶楽部の店舗も全壊してしまったのです。

そんな逆境の中でも、魯山人は、仮設の美食倶楽部を再開しながら、次のお店を構想する中で、金沢・細野燕台との出会いの経験から、自分の作った食器で料理を出したいという思いに駆られ、京都・宮永東山窯で作陶の修行に入るのでした。

京都での修行を終えた魯山人は、鎌倉山﨑に自分の窯・星岡窯を開きました。修行をした宮永東山窯から、そして九谷焼の須田菁華窯、金沢の中村梅山窯からも陶工を招き、多種多様な作品を制作していったのです。

宮永東山窯から招いた陶工の中には、のちに人間国宝となる荒川豊蔵がいました。

荒川豊蔵は、星岡窯の開窯に尽力し、地元・美濃で、志野焼の発掘に成功すると、桃山時代から途絶えていた志野焼を再興した人物です。

魯山人は、常々、純日本風の陶器として、ともに美濃焼である志野焼と織部焼を絶賛していました。この荒川による志野焼発掘が魯山人にも影響を与え、以降、魯山人の作品には、多くの志野焼、織部焼が見られるようになります。

左:関東大震災後の東京

右:荒川豊蔵作の志野焼

右:荒川豊蔵作の志野焼

【関連記事】

千利休一番弟子 織部焼を生んだ古田織部のカリスマ性とは

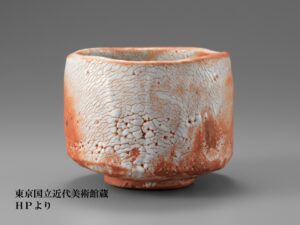

星岡窯を開くと同時に東京赤坂山王台日枝神社境内の星岡茶寮を買い取り、次のお店の準備も進んでいきました。

そして、星岡茶寮は、1925年、中村竹四郎を社長、魯山人を料理長として開店しました。

星岡茶寮は、破竹の勢いで人気店となり、政治家、貴族、軍人、財界人、芸術家、作家、学者と各界の著名人が足しげく通い、料理を楽しみながら情報交流をする社交場となっていったのです。

順風満帆だった星岡茶寮でしたが、魯山人が書画、骨董収集のために会社のお金を使い込んでいたことをきっかけに、中村竹四郎と魯山人の間に徐々に亀裂が入り始めます。そして遂には、魯山人は、星岡茶寮を追放されてしまったのでした。

その後は、戦争の混乱を経ながら、鎌倉山﨑の星岡窯での作陶活動や書画の制作に更に力を入れていくことになります。

そして、星岡茶寮は、1925年、中村竹四郎を社長、魯山人を料理長として開店しました。

星岡茶寮は、破竹の勢いで人気店となり、政治家、貴族、軍人、財界人、芸術家、作家、学者と各界の著名人が足しげく通い、料理を楽しみながら情報交流をする社交場となっていったのです。

順風満帆だった星岡茶寮でしたが、魯山人が書画、骨董収集のために会社のお金を使い込んでいたことをきっかけに、中村竹四郎と魯山人の間に徐々に亀裂が入り始めます。そして遂には、魯山人は、星岡茶寮を追放されてしまったのでした。

その後は、戦争の混乱を経ながら、鎌倉山﨑の星岡窯での作陶活動や書画の制作に更に力を入れていくことになります。

写真:星岡茶寮

陶芸家・魯山人を語る上でのポイントは、「本歌取り」と「自然」が挙げられます。

まず、本歌取りとは、お手本から技巧等を模倣することですが、単に模倣するだけでなく、過去の作品に敬意を表し、現代に作品を蘇らせることで、その精神やイデオロギーをもとに自分の表現へと変えていくことです。

魯山人は、生涯に渡って、志野、織部、黄瀬戸、伊賀、信楽、九谷、備前、唐津、三島、染付、青磁、白磁、赤絵、と和陶はもちろんのこと、東洋陶磁のすべてにわたって制作を試みました。

その中で中国や朝鮮から取り寄せた青磁・白磁の名品の本歌取りも熱心に行ったとされます。 色絵については、尾形乾山を手本とすることが多かったようです。

魯山人は、生涯に渡って、志野、織部、黄瀬戸、伊賀、信楽、九谷、備前、唐津、三島、染付、青磁、白磁、赤絵、と和陶はもちろんのこと、東洋陶磁のすべてにわたって制作を試みました。

その中で中国や朝鮮から取り寄せた青磁・白磁の名品の本歌取りも熱心に行ったとされます。 色絵については、尾形乾山を手本とすることが多かったようです。

次に「自然」についてです。

東洋陶磁のほぼすべてに挑戦したと言われる魯山人が最も愛したのは備前焼でした。

東洋陶磁のほぼすべてに挑戦したと言われる魯山人が最も愛したのは備前焼でした。

【関連記事】

「いい仕事してますねぇ」なんでも鑑定団・中島先生の言っていることが少しはわかる陶磁器の基本

絵を描いていない陶器として、縄文土器や弥生土器、埴輪などが歴史上ありますが、これと類似して、絵を描かず、釉薬もかけない陶器が備前焼です。

『備前焼は、無釉陶の中でも群を抜いて美しく、土に変化があり、味わいがある。火と土の微妙な関連によって、間然するところなき美をもたらす。』

と自然的な部分が美しいと称賛しました。

自然を愛した魯山人ならではの感覚です。

『私は生来美が好きだ。人の作った美術も尊重するが、絶対愛重するものは自然である。 「自然美礼賛一辺倒」である。』

前編でも紹介したように上賀茂神社のツツジが魯山人にとって人生の道標になったように、美の源泉は「自然」であるということが、魯山人の揺るがない美の哲学でした。

魯山人は、備前焼を再興させた人間国宝・金重陶陽の窯を訪れ、交流しました。

その際、魯山人が得意とするタタラ作りを披露して、金重陶陽は、大きな感銘を受けたようです。 魯山人は轆轤がうまく使えなかったため、粘土の塊を針金で切って叩いてお皿などの形にしながら作品を多く生み出しました。 これがタタラ作りです。 このタタラ作りで考案された俎板(まないた)皿は、魯山人が料理の世界に新たに取り入れた皿として今も料理の世界で採用されています。

『備前焼は、無釉陶の中でも群を抜いて美しく、土に変化があり、味わいがある。火と土の微妙な関連によって、間然するところなき美をもたらす。』

と自然的な部分が美しいと称賛しました。

自然を愛した魯山人ならではの感覚です。

『私は生来美が好きだ。人の作った美術も尊重するが、絶対愛重するものは自然である。 「自然美礼賛一辺倒」である。』

前編でも紹介したように上賀茂神社のツツジが魯山人にとって人生の道標になったように、美の源泉は「自然」であるということが、魯山人の揺るがない美の哲学でした。

魯山人は、備前焼を再興させた人間国宝・金重陶陽の窯を訪れ、交流しました。

その際、魯山人が得意とするタタラ作りを披露して、金重陶陽は、大きな感銘を受けたようです。 魯山人は轆轤がうまく使えなかったため、粘土の塊を針金で切って叩いてお皿などの形にしながら作品を多く生み出しました。 これがタタラ作りです。 このタタラ作りで考案された俎板(まないた)皿は、魯山人が料理の世界に新たに取り入れた皿として今も料理の世界で採用されています。

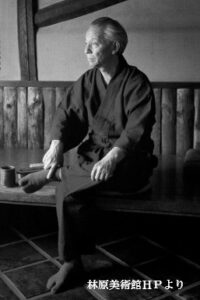

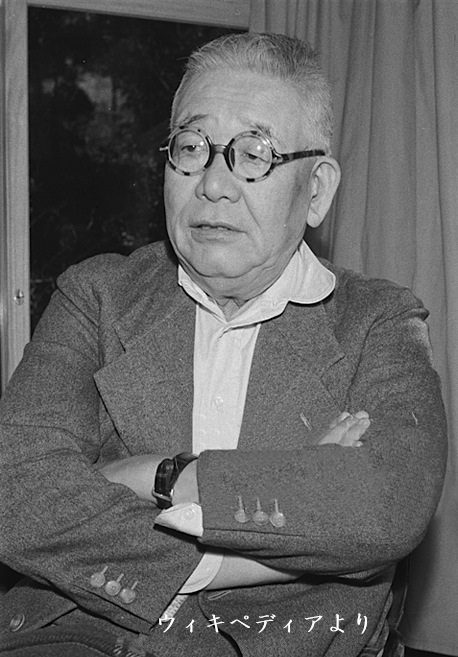

左:金重陶陽

右:俎板皿

右:俎板皿

【関連記事】

ドジャース・山本由伸選手出身!! 備前焼のふるさとを巡る

『陶器だけでは美はわからぬ。

あらゆるものの美を知って、それを通して陶器の美もわかる。そして本当にわかるということは、本当にそのものに惚れることである。本当に惚れることができるか、これが問題である。下手ものにでも自分が真剣に惚れるなら、そのものの持ち味だけはわかるだろう。』

書であっても、料理であっても、そして陶芸であっても、その探究心は、非凡なものだった魯山人。 美の道に魅了された人生だった魯山人の人生でした。

あらゆるものの美を知って、それを通して陶器の美もわかる。そして本当にわかるということは、本当にそのものに惚れることである。本当に惚れることができるか、これが問題である。下手ものにでも自分が真剣に惚れるなら、そのものの持ち味だけはわかるだろう。』

書であっても、料理であっても、そして陶芸であっても、その探究心は、非凡なものだった魯山人。 美の道に魅了された人生だった魯山人の人生でした。